বড় পর্দায় হিন্দী ছায়াছবি (চতুর্থ পর্বঃ ১৯৭০-এর পর থেকে ১৯৮৪)

১৯৭১ আমার

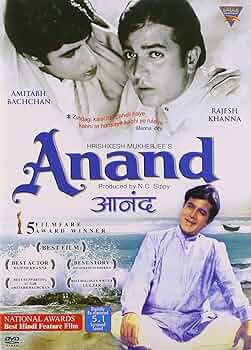

বড় পর্দায় হিন্দী ছবি দেখার ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ বছর। এই বছরেই বেন্টিঙ্ক স্ট্রীটের ওরিয়েন্ট সিনেমায় দেখি হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়ের

আনন্দ – বড় পর্দায় আজ অবধি আমার সবচেয়ে বেশীবার দেখা হিন্দী ছবি! হয় ওই ১৯৭১-এই বা

১৯৭২-এর ডিসেম্বর থেকে ১৯৭৩-এর জানুয়ারীর মধ্যে পন্ডিচেরীর শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে ছবিটি

দ্বিতীয়বার দেখি, আর ১৯৭২ থেকে ১৯৭৩-এর মধ্যে তৃতীয়বার আমার স্কুল সেন্ট জেভিয়ার্সে।

উল্লেখ্য যে কলকাতায় ছবির যে প্রিন্ট দেখানো হতো, তাতে লতা মঙ্গেশকরের গলায় এবং সুমিতা

সান্যালের মুখে ‘না, জিয়া লাগে না’ গানটি, দৃশ্য সমেত, বাদ থাকত। সম্পূর্ণ ছবিটি দেখেছি পন্ডিচেরীতে।

শুরুতেই পরিচালক ছবিটি উৎসর্গ করেছেন বম্বে শহর এবং রাজ কাপুরকে। এর তাৎপর্য জেনেছি

অতি সাম্প্রতিক, ফেসবুকের কল্যাণে! হৃষীকেশবাবু নাকি এই একই কাহিনী বাংলায় আনন্দ সংবাদ

নামে করার কথা ভেবেছিলেন, যাতে মুখ্য দুই চরিত্রকে রূপদান করার কথা ছিল রাজ কাপুর এবং

উত্তমকুমারের। পন্ডিচেরীর আশ্রমে আবার ছবির শুরুতে লেখা হয়েছিল, ‘Dedicated to The

Mother’, আশ্রমের শ্রীমা কে উদ্দেশ করে। নামভূমিকায় রাজেশ খান্নার মুখে তিনটি গানের

প্রথম দুটি গেয়েছেন মুকেশ, তৃতীয়টি মান্না দে। তাহলে, সুরকার সলিল চৌধুরী কি ‘আমায়

প্রশ্ন করে নীল ধ্রুবতারা’-র সুরে দ্বিতীয় গানটি – ‘কঁহি দূর জব দিন ঢল যায়ে’ – হেমন্ত মুখোপাধ্যায়কে

দিয়েই গাওয়াতে পারতেননা? আর এই প্রথম আমার রাজেশ খান্নার পরবর্তী ‘সুপার স্টার’ অমিতাভ বচ্চনকে দেখা।

এখন মনে হয়, আনন্দ সেহগালের টেপ রেকর্ডারে তার তথাকথিত প্রাক্তন প্রেমিকার কণ্ঠস্বর

আর ডাঃ ভাস্কর ব্যানার্জী-রূপী অমিতাভের প্রেমিকা হিসেবে সুমিতা সান্যালের প্রত্যক্ষ

উপস্থিতি – দুটোর কোনটারই কি আদৌ কোন প্রয়োজন ছিল? আসল সম্পর্ক যে দুজনের মধ্যে, তারা

তো সবসময়েই সামনে রয়েছে!

ছবিটি

দেখে মনে হয়েছিল এত সুন্দর একটা গল্প বাংলায় হতে পারে না? এত নিখুঁত শিল্পকর্ম, এঁকে

তো চাইলেও পণ্ড করা যাবে না! ১৯৮৬ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত বাংলা জীবন ছবির নির্মাতারা বোধহয়

মানস কর্ণে আমার এই ভাবকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছিলেন! কি সুনিপুণভাবে অসাধারণ এই কাহিনীচিত্রের

বারোটা বাজানো হয়েছে না দেখলে বিশ্বাস হতো না!

এই ১৯৭১-এই

মুক্তিপ্রাপ্ত হাথী মেরে সাথী – এতেও নায়ক রাজেশ খান্না – প্রিয়া সিনেমায় দেখেছি এক

খুড়তুতো দাদার সঙ্গে বোধহয় কিছু পরে। জন্তু-জানোয়ার নিয়ে বেশ উপোভোগ্য ছবি, এবং ওই

বছরে বক্স অফিসে সফলতম, যে তালিকায় আনন্দ-এর স্থান বিংশতিতম!

১৯৭১-এর

আরেকটিই হিন্দী ছবি দেখেছিঃ রফি আহমেদ কিদোয়াই রোডে সম্ভবত অধুনালুপ্ত ‘ম্যাজেস্টিক’ প্রেক্ষাগৃহে, যেখানে

ওই প্রথম এবং শেষবার যাওয়া। ছবিঃ হোম ওয়াডিয়া প্রযোজিত এবং বাবুভাই মিস্ত্রী পরিচালিত

মধ্যপ্রাচ্যের রূপকথা ‘হাতিম তাই’ অবলম্বনে সাত সওয়াল। সঙ্গে দাদা ছিলেন, এবং হাথী মেরে সাথী-র

সেই খুড়তুতো দাদা এবং তাঁর বোন। এই একই কাহিনী নিয়ে অনেক বছর পরে, ১৯৯০-তে, জীতেন্দ্র,

সঙ্গীতা বিজলানী আর খল-জাদুকরের ভূমিকায় অমরীশ পুরীকে নিয়ে ছবি হয়েছিল। পরিচালক সেই

বাবুভাই মিস্ত্রী।

ছবি নিয়ে

কয়েকটি কথাঃ হাতিমের ভূমিকায় নভল কুমার আসলে Neville Symons। তাঁর নেপথ্য কণ্ঠ, ১৯৬৯-এ

কিশোরকুমারের ‘মেরে সপনো কী রানি’-র প্রভাবে মূলধারার ছবির পুরুষ কণ্ঠ হিসেবে সিংহাসনচ্যূত

মহম্মদ রফি! তবে মহিলা কণ্ঠ সেই আশা ভোসলে। সস্তা ছবিতেও লতা-আশার তেমন বিকল্প ছিল

না। দেখার আগে লিন্ডসে স্ট্রীটের ‘বাদশা’ রেস্টুরেন্টে প্রচুর আহার করে, ছবি দেখে বেরোবার সময় অতর্কিতে

প্রকৃতির ২ নম্বর ডাক! টানা রিক্সা ভাড়া করে রিক্সাওয়ালাকে আমার আকুতি, “শিগগির রাসেল

স্ট্রীটে (আমাদের ফ্ল্যাট) নিয়ে চলো!” রিক্সায় বসে ওপর-নীচ লাফ, রিক্সাওয়ালার সাবধানবাণী,

“বাবূ, ওরকম করলে রিক্সা উলটে যাবে!” কোনরকমে রাসেল স্ট্রীট পৌঁছে,, হুড়মুড় করে দো-তলায়

উঠে, ফ্ল্যাটে ‘কলিং বেল’ টিপে ঢুকে, অবশেষে ত্যাগ ও শান্তি!

বক্স অফিসের

বিচারে পাকীজা ছিল ১৯৭২-এর সফলতম ছবি!

১৯৭২-এ

অনেক বেশী উপভোগ করেছিলাম মেহমুদের গরম মসালা, প্রেক্ষাগৃহ মিনার্ভা (অনেক পরে ‘চ্যাপলিন’) । সবুজবাগ রাজত্বের

রাজা নিখোঁজ, আর রাজপুত্র সূরজ কুমারের (মেহমুদ) অপদার্থতার সুযোগ নিয়ে ক্যাপ্টেন কিশোর

চন্দ্র (জীবন) ও তার রক্ষিতা নীলম (বিন্দু) প্রজাদের ওপর অত্যাচার চালাচ্ছে। হঠাৎ প্রজাদের

রক্ষা করতে উদয় হয় এক মুখোশধারী অশ্বারোহী। আবার রাজপ্রাসাদেও দেখা যায় এক মুখোশধারীর।

মুখ্য নারীচরিত্রেরই নাম ‘গরম মসালা’, রূপায়নে অরুণা ইরাণী। পার্শ্বচরিত্রে দেখা যাবে গরম মসালার

বড় বোনরূপে হেমা মালিনী, ‘রবার্ট টেলর’-রূপী অমিতাভ বচ্চন, রাজার ভূমিকায় অশোককুমার, এবং শেষ দৃশ্যে

জীতেন্দ্রের।

এরপর হিন্দী

ছবি দেখি ১৯৭৬-এ। দাদার সঙ্গে চৌরঙ্গীতে হাঁটতে বেরিয়েছি, হঠাৎ দাদার চোখে পড়ল মহা

চোর ছবির পোস্টার। আমার অনিচ্ছাসত্বেও তিনি আমাকে নিয়ে ছুটলেন সেই সোসাইটিতে। হলের

মালিকের পরিবারের সঙ্গে ততদিনে দাদা পরিচিত হয়ে গেছে, তাই ছবি শুরু হয়ে গেলেও আমরা

প্রবেশাধিকার পেলাম। রাজেশ খান্না, নীতু সিং, প্রেম চোপড়া, অজিত অভিনীত এই তথাকথিত

‘কমেডি’ আবার স্টেটসম্যান দৈনিকে

মৃদু প্রশংসা পেয়েছিল। তবে আমার একেবারেই ভাল লাগেনি।

এই ১৯৭৬

সালেরই জুলাই মাসে মধ্য কলকাতার রাসেল স্ট্রীটে কোম্পানীর ফ্ল্যাট ছেড়ে আমরা উঠে আসি

শহরের উত্তর-পূর্ব কোণে সল্ট লেক/লবণ হ্রদ/বিধান নগরে আমাদের নিজেদের বাড়ীতে। এরপর

ছবি দেখা ছিল দস্তুরমতো ‘কলকাতা অভিযান’!

১৯৭৭ গুরুত্বপূর্ণ

বছর। লাইটহাউসে মা-র সঙ্গে দেখি ১৯৭৫-এর জরুরি অবস্থার সময় নিষিদ্ধ রাজনৈতিক ব্যঙ্গচিত্র

কিসসা কুর্সি কা, অভিনয়ে শাবানা আজমি, উৎপল দত্ত, মনোহর সিং প্রমুখ। ওই একই প্রেক্ষাগৃহে

দেখি মুন্সি প্রেমচন্দের কাহিনী-আধারিত সত্যজিৎ রায়ের শতরঞ্জ কে খিলাড়ী, সেও মার সঙ্গে।

অভিনয়ে, ব্যক্তিগত দাবা খেলায় সঞ্জীবকুমার ও সঈদ জাফ্রি, রাজনৈতিক দাবা খেলায় একদিকে

নবাব ওয়াজেদ আলি শাহ-এর ভূমিকায় আমজাদ খান এবং ব্রিটিশ জেনারেল ওট্রামের ভূমিকায় রিচার্ড

অ্যাটেনবরো।

কিছুদিন

পর নিউ দিল্লীর কোন এক প্রেক্ষাগৃহে দেখি ১৯৭৮-এর দ্বিতীয় সফলতম ছবি ত্রিশূল। ৭১-এ

আনন্দ-এ যিনি ছিলেন বড়জোর পার্শ্ব-নায়ক, আর ৭২-এর গরম মসালা-য় একেবারেই প্রান্তিক চরিত্র

হিসেবে ছবির শুরুতে ও শেষে ক্ষণিকের জন্য আবির্ভূত হয়েও মূল নায়ক-নায়িকা-খলনায়ক-খলনায়িকাকে

ছাপিয়ে যাওয়া ‘রবার্ট টেলর’, তিনিই ত্রিশূল-এর মধ্যমণি (বা মধ্যশূল) অমিতাভ বচ্চন। প্রথম

আবির্ভাবেই মুখের সিগারেট দিয়ে ডাইনামাইটের সলতেয় অগ্নি-সংযোগ করা থেকে তাঁর দাপটের

শুরু। দোর্দণ্ডপ্রতাপ বাবার (সঞ্জীবকুমার) অবৈধ সন্তান, নিজের মা-র প্রতি অবিচারের

প্রতিশোধ নিতে একাগ্র অথচ প্রবল বিবেকবোধে আক্রান্ত এক জটিল চরিত্রের অসাধারণ রূপায়ন।

সঙ্গে নিপুণভাবে তাল ঠুকেছেন, যদিও কিছুটা ম্লান হয়ে গেছেন, সৎ-ভাই শশী কাপুর (বৈধ

সন্তান), তাঁর প্রেমিকা (হেমা মালিনী), পুণম ধিলোঁ, সচিন প্রমুখ। একমাত্র গতানুগতিক

খলনায়ক চরিত্রে প্রেম চোপড়া খানিকটা স্বাতন্ত্র বজায় রাখতে পেরেছেন, আর নৈতিকভাবে আপোষহীন

সেক্রেটারির চরিত্রে রাখী।

১৯৭৬-এ

বাসস্থান পরিবর্তনের পর কোন এক সময় কলকাতার মাণিকতলায় ‘ছায়া’ সিনেমায় দেখেছিলাম হেমন্ত

মুখোপাধ্যায়ের প্রথম হিন্দী প্রযোজনা, ১৯৬২ সালের বীস সাল বাদ। ১৯৫১ সালের বাংলা জিঘাংসা

ছবির গল্প আর শিল্প-নির্দেশককে নিয়ে তার সঙ্গীত পরিচালক যখন হিন্দী ছবির পরিকল্পনা

করলেন, তখন তাঁর সামনে একাধিক ‘চ্যালেঞ্জ’। এটি তাঁর প্রথম হিন্দী ছবি, আর নায়কও নতুন, বিশ্বজিৎ নামে

এক তরুণ। আনন্দধারা-য় বলা আছে যে এই জন্যই প্রতিষ্ঠিত নায়িকা ওয়াহিদা রেহমানকে নেওয়া

হয়েছিল। গায়ক হিসেবে হেমন্ত সুপরিচিত হলেও হিন্দীতে তাঁর বাজার তখন পড়ন্ত, তাই মহিলা

কণ্ঠ হলেন অনেক বেশী জনপ্রিয় লতা মঙ্গেশকর। চিত্রনাট্যে অগত্যা গান (জিঘাংসা-র একটির

জায়গায় পাঁচটি), ‘রোম্যান্স’-এর বাহুল্য আনতেই হলো। এর সঙ্গে এলো (মোটা দাগের) ভাঁড়ামি,

কৌতুকাভিনেতা অসিত সেন অভিনীত ‘গোপীচাঁদ জাসুস’ চরিত্রটির মাধ্যমে। সবচেয়ে লক্ষ্যণীয়, মূল কাহিনীর গোয়েন্দা

চরিত্রটি (শার্লক হোমস, জিঘাংসা-য় স্মরজিৎ সেন) একেবারে পার্শ্বচরিত্রে পরিণত হলেন।

হোমসকে দিয়ে তো আর নায়িকাকে উদ্দেশ্য করে গান গাওয়ানো যাবে না! ভাবতে বেশ লাগে, বলিউডের

শার্লক গাইছেন ‘বেকারার করকে হমে ইঁউ না যাইয়ে’! নিন্দকদের মুখে ছাই দিয়ে বীস সাল বাদ হয়ে দাঁড়ালো ১৯৬২

সালের বাণিজ্যিকভাবে সফলতম হিন্দী ছবি, পিছনে ফেলে দিল ওই একই বছরে মুক্তিপ্রাপ্ত শাম্মী

কাপুর অভিনীত তিনটি ছবিকে, এমনকি মধুবালা-কিশোরকুমার বা মনোজকুমার-মালা সিনহা বা মীনাকুমারী-অশোককুমার-প্রদীপকুমার

অভিনীত ছবিগুলিকেও!

চিত্রনাট্যে

উৎস-কাহিনীর পরিবর্তন নিয়ে কিছু কথা। বীস সাল বাদ-এ কোনান ডয়েলের উপন্যাস আর অজয় করের

ছবির যে রূপান্তর ঘটেছে, চলচ্চিত্র অধ্যয়নবিদ্যায় তাকে বলা যেতে পারে

Transformation paradigm বা রূপান্তর দৃষ্টান্ত। এই পদ্ধতিতে চলচ্চিত্র নির্মাতা উৎস

কাহিনীকে বস্তুত কাঁচা মাল হিসেবে ব্যবহার করে একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র শিল্পকর্মের

সৃষ্টি করেন । বীস সাল বাদ এমনই এক রূপান্তর যাতে The Hound of the Baskervilles-এর

হাউন্ড ও ওয়াটসন – কেউই নেই, শার্লক হোমস একেবারে পার্শ্ব চরিত্র। ছবির আখ্যানে অগ্রভাগে

আছেন মূল কাহিনীতে যিনি খলনায়কের চোখে শিকার, সেই হেনরি বাস্কারভিল, এখানে কুমার বিজয়

সিং। তাঁর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে প্রাধান্য পেয়েছেন খলনায়কের স্ত্রী বেরিল স্টেপলটন, এখানে

হত্যাকারীর ভাইঝি রাধা, মূল উপন্যাসে আবার যিনি একেবারেই পার্শ্বচরিত্র।

এরপর,

১৯৭৮-৮০-র মধ্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রেসিডেন্সি কলেজে স্নাতোকোত্তর করার সময়

বা ১৯৮২-৮৪-তে শ্যামাপ্রসাদ কলেজে অধ্যাপনা করার সময়, মা-কে নিয়ে অবশেষে দেখি ১৯৭৫

সালের বক্স অফিসে প্রথম স্থানাধিকারী, যুগান্তকারী হিন্দী ‘ওয়েস্টার্ন’ ছবি, ধর্মতলার জ্যোতি

সিনেমায় ৭০ মিমি প্রোজেকশানে শোলে। হলিউড সৃষ্টি করেছিল ‘ওটার’ (oater) ওয়েস্টার্ন,

এর জনপ্রিয়তা দেখে বিশেষ করে দক্ষিণ ইউরোপের স্পেন এবং ইটালি থেকে এলো ‘স্প্যাগেটি’ (spaghetti) ওয়েস্টার্ন,

আর আমাদের বলিউড আনল ‘কারি’ (curry) ওয়েস্টার্ন, যার বোধহয় সবচেয়ে উৎকৃষ্ট উদাহরণ এই

শোলে। উৎস জাপানী পরিচালক কুরোসোয়ার সাত সামুরাই (১৯৫৪), তার থেকে হওয়া হলিউডের

The Magnificent Seven (১৯৬০), আর বলিউডের মাদার ইন্ডিয়া (১৯৫৭), গঙ্গা-যমুনা (১৯৬১),

এবং মেরা গাঁও মেরা দেশ (১৯৭১)। এর সঙ্গে মিশেছে ইটালীয় স্প্যাগেটির মশলা, বিশেষ করে

সেরজিও লিয়নে পরিচালিত Once Upon a Time in the West (১৯৬৮) থেকে।

১৯৬৭ সালে

রাজ কাপুর, রাজশ্রী, প্রাণ অভিনীত Around the World ছিল প্রথম ৭০ মিমি হিন্দী ছবি।

শোলে সম্বন্ধে বলা হয় যে ৭০ মিমি ক্যামেরা ব্যয়বহুল হওয়ার জন্য নাকি ছবিটি ৩৫ মিমি-তেই

তুলে তারপর ২ঃ২ঃ১ ফ্রেমে পরিবর্তন করা হয়। কয়েক বছর আগে তো ছবিটি ত্রিমাত্রিক – 3D

- রূপেও পুনর্মুক্তি পেয়েছিল।

চমকে দেওয়ার

মতো ছবি, টানটান কাহিনী । প্রথম দর্শনে অবশ্য মনে হয়েছিল যে বীরু (ধর্মেন্দ্র) আর জয়

(অমিতাভ বচ্চন)-এর জেলবাসের সময় জেলারের (আসরানি) সঙ্গে ভাঁড়ামোর অংশটি বাদ গেলেই ভালো

হতো (পরে, যখন ব্রিটিশ টি ভি তে ছবিটি আবার দেখি,, তখন এই অংশ বাদ দিয়েই দেখানো হয়েছিল),

এবং পাঁচটি গানের মধ্যে ধর্মেন্দ্র-হেমা মালিনীর ওপর চিত্রায়িত ‘কোই হাসীনা’-টাও বাদ গেলে ছবির কোন

ক্ষতি হতো না।

অনেক পরে

আমাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো হয়েছে যে ছবিতে দু’ দু’জন নায়িকা থাকলেও (বাসন্তী টাঙ্গেওয়ালী হেমা মালিনী এবং সঞ্জীবকুমার

অভিনীত ঠাকুরের বিধবা পূত্রবধূ জয়া ভাদুড়ী) আসল প্রাণের টান কিন্তু জয় আর বীরুর মধ্যেই।

বীরু বাসন্তীর সামনে তাঁর প্রেম-পৌরুষ ব্যক্ত করতে গেলে জয় সযত্নে সে প্রচেষ্টার বারোটা

বাজায় (আম পাড়ার দৃশ্য), বীরুর পীড়াপীড়িতে বাসন্তীর মাসীর কাছে বীরু-বাসন্তীর বিয়ের

প্রস্তাব নিয়ে গিয়ে জয় কী করে, আর, এসব রসিকতা বাদ দিয়ে, গব্বর সিং-এর দলবলের হাতে

জয়ের প্রাণ গেলে – সেও বীরুর প্রাণ বাঁচাতে জাল সিকির খেলা খেলে – বীরুর অদম্য ক্রোধ

কি সেই ট্রয়ের যুদ্ধক্ষেত্রে প্যাট্রকোলাসের মৃত্যুর পর অ্যাখিলিসের বিধ্বংসী রোষকে

মনে করায় না? গব্বর সিং-এর গলায় একটা কাঠের গুঁড়ি চেপে ধরে বীরু যখন তাকে শেষ করে ফেলতে

উদ্যত, তখনই ঠাকুর তাঁর জলদ্গম্ভীর কণ্ঠে বলেন, “ওকে আমার হাতে দাও, কথা ছিল তাই।” ক্ষিপ্ত বীরু বলে, “ঠাকুর

সাহেব, ও জয়ের মৃত্যুর জন্যে দায়ী, ওকে ছাড়ব না!” ঠাকুরের উত্তর, “তোমার ওই বন্ধুই

আমাকে কথা দিয়েছিল গব্বরকে আমার হাতে তুলে দেবে!” বন্ধুর অঙ্গীকারের সম্মান রেখে বীরু

গব্বরকে ঠাকুরের জন্য ছেড়ে দেয়। টাইম পত্রিকার প্রতিবেদক ঠিকই লিখেছিলেনঃ ‘Maybe

the burliest male love story ever made.’ আর এখানেই উৎস কাহিনীর সাতজনকে দুইয়ে নামিয়ে

আনার সাফল্যঃ দুজনের মিথস্ক্রিয়ায় দর্শক অনেক বেশী করে ভাবগত দিক দিয়ে জড়িত হতে পারবে।

শোলে¬-র

আগে না পরে ঠিক মনে নেই, ইস্কুল জীবনের বন্ধু সর্বজিৎ চক্রবর্তী UPSC পরীক্ষায় সসম্মানে

উত্তীর্ণ হয়ে I. F. S. পাওয়ায়, সে, আমি, এবং আমার সেই আনন্দ আশ্রম-দেখতে নিয়ে যাওয়া

বন্ধু রাহুল চৌধুরী মিলে, আমার জীবনে দ্বিতীয়বার ‘রক্সি’ সিনেমায় যাই ১৯৭৯ সালের

শক্তি সামন্ত পরিচালিত, এবং অমিতাভ বচ্চনের দ্বৈত ভূমিকায় অভিনয় – জয়-বিজয় – সম্বলিত

The Great Gambler দেখতে। একঃ ঢুকতে ঢুকতে ছবি আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল; দুইঃ সত্তরের দশকের

অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে হঠাৎ ‘লোড শেডিং’ হয়ে কিছুক্ষণ প্রদর্শনী বন্ধ থাকে!

তখন ছবিটি

একেবারেই পোষায় নি। তিনজনে ঠিক করেছিলাম যে ছবির ক্লাইম্যাক্সে যখন নায়ক অমিতাভ (জয়

না বিজয় মনে নেই) অন্যতম খলনায়ক উৎপল দত্তকে বেধড়ক লাথি মারছেন, আমরা ‘বাঙালী’ হওয়ার সুবাদে ‘হিরো’র উদ্দেশে নয়, ‘ভিলেনে’র জন্যই হাততালি দেব,

এবং তা করেও ছিলাম! রাহুল বিলাপ করেছিল যে পরিচালক হিসেবে শক্তি সামন্ত তো তাঁর ছবিতে

কিছু সামাজিক বক্তব্য রাখতেন, এখানে আর সেসব কোথায় গেল! তা ‘জেমস বন্ড’ গোত্রের গ্রেট গ্যাম্বলারে

আর আনন্দ আশ্রম বা অনুরাগ (হিন্দী)-এর মতো ‘বক্তব্য’ থাকতে যাবেই বা কেন? বরং সাম্প্রতিক অভিরূপ মাশ্চরকের ডক্টোরাল

থিসিস-এ ছবিটি কিভাবে ‘বন্ড’ ছবির বিভিন্ন উপাদানের সঙ্গে চিরাচরিত ভারতীয় ছবির ‘হারিয়ে-খুঁজে

পাওয়া’ (জমজ ভাই জয়-বিজয়),

‘বন্ড’-এর সম্ভোগের দিকটা দেখাতে

নায়কের একটা সত্ত্বা (জুয়াড়ী জয়, যার নায়িকা ক্যাবারে নর্তকী শবনম-জীনত আমন), বিদেশের

বিভিন্ন জায়গায় ঘটনা, আর অপর দিকে পুলিশ অফিসার বিজয় (যার হবু স্ত্রী ভালো ঘরের মেয়ে

মালা-নীতু সিং) সব কিভাবে যথেষ্ট নিপুণতার সঙ্গে একত্র করা হয়েছে তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

এরপর হিন্দী

ছবি দেখায় একটা লম্বা ছেদ পড়ে। ১৯৮২-৮৪ শ্যামাপ্রসাদ কলেজে অধ্যাপনারত অবস্থায়, যেমন

আগে বলেছি, দেখেছি পুনর্মুক্তিপ্রাপ্ত ১৯৬৪ সালের সাদা-কালোকোহরা (২ বার, বিজলী আর

মিনার্ভা/চ্যাপলিন) আর ১৯৬৫ সালের রঙিন গুমনাম (পূর্ণ) । শোলে যদি জ্যোতিতে এই দু’বছরের মধ্যে দেখে থাকি,

সেটিও ছিল পুনর্মুক্তিপ্রাপ্ত ।

২রা অক্টোবর

১৯৮৪ আমি সরকারী বৃত্তি নিয়ে পড়াশুনার জন্য অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে রওনা দিই। ব্রিটেনে

বড় পর্দায় কোন হিন্দী ছবি দেখিনি, যা দেখেছি সব ব্রিটিশ টিভিতে বা VHS Video

Cassette ভাড়া করে। দ্বিতীয়বার অক্সফোর্ডের কাউলি অঞ্চলে Penultimate Picture

Palace-এর বড় পর্দায় দেখা Siddhartha (প্রথমবার দেখেছিলাম ১৯৭৬ সালে কলকাতার লাইটহাউসে)

কোন বিচারেই হিন্দী ছবি নয়, যদিও নাম ভূমিকায় আছেন শশী কাপুর এবং মুখ্য নারী চরিত্রে

সিমি গারোয়াল। সংলাপ সম্পূর্ণ ইংরাজীতে আর হেমন্ত মুখোপাধ্যায় সুরারোপিত ও গীত দুটি

গান বাংলায়।

১৫ই সেপ্টেম্বর

১৯৮৮ আমি দেশে ফিরি। এরপর আবার শুরু হবে বড় পর্দায় হিন্দী ছবি দেখা।

(ক্রমশ)

0 কমেন্টস্:

একটি মন্তব্য পোস্ট করুন