সম্পাদকীয়

এমন একটা সময়ে ‘কালিমাটি অনলাইন’এর সম্পাদকীয় লিখতে বসেছি, যখন পৃথিবীর সব ক্রিকেটপ্রেমীদের কাছে এক অভূতপূর্ব লগ্ন এসে উপস্থিত হয়েছে। একদিকে তাঁরা তাঁদের প্রিয় ক্রিকেটব্যক্তিত্বের মাঠ থেকে অবসর গ্রহণের বিরল দৃশ্য দেখে মুহ্যমান হয়ে পড়েছেন, অন্যদিকে তাঁরা আশ্চর্যভাবে অনুপ্রাণিত হচ্ছেন সেই মহান ক্রিকেটারের গত চব্বিশ বছরের অনন্য লড়াইয়ের কথা স্মরণ করে। শচীন রমেশ তেন্ডুলকার, সতি সত্যিই সেই সব অসামান্য মানুষদের মধ্যে একজন, যাঁরা জীবন পণ করে নিজ নিজ ক্ষেত্রে নতুন ইতিহাস রচনা করে যান এবং নিজেরাও হয়ে যান এমন এক একজন ঐতিহাসিক আলোকসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব, যাঁদের আলোয় আলোকিত হয় পরবর্তী প্রজন্মের পর প্রজন্ম। আমরা ‘কালিমাটি অনলাইন’এর সদস্যরা, এই বিরল প্রতিভাবান ক্রিকেটশিল্পীকে জানাই আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিবাদন। শচীন রমেশ তেন্ডুলকার, তোমাকে জানাই আমাদের শ্রদ্ধা এবং সেলাম।

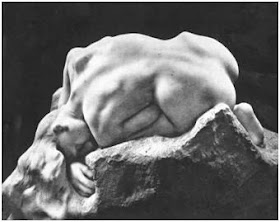

‘কালিমাটি অনলাইন’এর পাঠক-পাঠিকাদের কাছে আমাদের একটি নিবেদন আছে। প্রসঙ্গটি ছবি সম্পর্কিত। আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, এর আগে যখন ‘কবিতার কালিমাটি’ ও ‘কালিমাটির ঝুরোগল্প’ স্বতন্ত্র ভাবে প্রকাশিত হতো, তখন কয়েকটি কবিতা ও কয়েকটি ঝুরোগল্পের পর শিল্পীদের অঙ্কনচিত্র ও আলোকচিত্র প্রকাশ করা হতো। পাঠক-পাঠিকারা তখন সেইসব ছবিগুলি সম্পর্কে তাঁদের ভালো লাগা বা নিজস্ব অভিমত প্রকাশ করতেন। এবং সেইসব অভিমত পড়ে আমরা নিশ্চিত হতাম, ছবিগুলি তাঁদের কাছে কতটা আদৃত হচ্ছে। কিন্তু ‘কালিমাটি অনলাইন’এ ছবির জন্য আলাদা বিভাগ ‘ছবিঘর’ আছে। অথচ সেইসব ছবি সম্পর্কে খুব কম অভিমতই পাওয়া যায়। পাঠক-পাঠিকাদের কাছে আমাদের বিনীত অনুরোধ, আপনারা যেভাবে প্রকাশিত লেখাগুলি সম্পর্কে আপনাদের অভিমত জানিয়ে থাকেন, সেভাবেই প্রকাশিত প্রতিটি ছবি সম্পর্কেও অভিমত জানান। বলা বাহুল্য, আমরা যে ছবিগুলি প্রকাশ করি, সেই ছবিগুলিতে অন্তর্লীন হয়ে থাকে কোনো কবিতা বা গল্প, অথবা কোনো কবিতা বা গল্পের অনুষঙ্গ ও উপাদান। আর তাই পাঠক-পাঠিকাদের কাছে ‘ছবিঘর’এ প্রকাশিত ছবিগুলির প্রতি আমরা দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

প্রসঙ্গত ‘কালিমাটি অনলাইন’এর আর একটি বিভাগ ‘অণুরঙ্গ’ সম্পর্কেও আপনাদের কাছে একটি নিবেদন আছে। আপনারা অবহিত আছেন যে, এই বিভাগে অণুরঙ্গ অর্থাৎ অণু বা ছোট নাটক প্রকাশ করা হয়। সেইসঙ্গে এটাও আপনারা জানেন যে, সাহিত্য ক্ষেত্রে কবি, গল্পকার, ঔপন্যাসিক, সমালোচক, প্রাবন্ধিক অনেকে আছেন, কিন্তু নাটকলেখক বা নাট্যকার সেই তুলনায় খুবই কম। বিশেষত এইসব নাট্যকারদের সন্ধান আমাদের ঠিকঠাক জানাও থাকে না। আর তাই আপনাদের কাছে অনুরোধ, আপনাদের মধ্যে যাঁরা নাটক রচনা করেন, তাঁরা আমাদের সঙ্গে অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন। আমরা আশা করি, আপনাদের সহযোগিতায় ‘অণুরঙ্গ’ বিভাগটি আরও সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে।

এছাড়াও আপনাদের জানাই, আপনারা কবিতা, ঝুরোগল্প, কথনবিশ্ব’র জন্য প্রবন্ধ বা নিবন্ধ ইত্যাদি যে লেখাই পাঠাবেন, অনুগ্রহ করে বাংলা ‘অভ্র’ ফন্টের ‘বৃন্দা’তে কম্পোজ করে পাঠাবেন। অন্য কোনো বাংলা ফন্টে কম্পোজ করে পাঠালে আমরা অসুবিধার সম্মুখীন হব।

আমাদের সঙ্গে যোগাযোগের ই-মেল ঠিকানা : kalimationline100@gmail.com / kajalsen1952@gmail.com

প্রয়োজনে দূরভাষে যোগাযোগ করতে পারেন :

0657-2757506 / 09835544675

অথবা সরাসরি ডাকযোগে যোগাযোগ :

Kajal Sen,

Flat 301, Parvati Condominium,

Phase 2, 50 Pramathanagar Main Road,

Pramathanagar, Jamshedpur 831002,

Jharkhand, India

এমন একটা সময়ে ‘কালিমাটি অনলাইন’এর সম্পাদকীয় লিখতে বসেছি, যখন পৃথিবীর সব ক্রিকেটপ্রেমীদের কাছে এক অভূতপূর্ব লগ্ন এসে উপস্থিত হয়েছে। একদিকে তাঁরা তাঁদের প্রিয় ক্রিকেটব্যক্তিত্বের মাঠ থেকে অবসর গ্রহণের বিরল দৃশ্য দেখে মুহ্যমান হয়ে পড়েছেন, অন্যদিকে তাঁরা আশ্চর্যভাবে অনুপ্রাণিত হচ্ছেন সেই মহান ক্রিকেটারের গত চব্বিশ বছরের অনন্য লড়াইয়ের কথা স্মরণ করে। শচীন রমেশ তেন্ডুলকার, সতি সত্যিই সেই সব অসামান্য মানুষদের মধ্যে একজন, যাঁরা জীবন পণ করে নিজ নিজ ক্ষেত্রে নতুন ইতিহাস রচনা করে যান এবং নিজেরাও হয়ে যান এমন এক একজন ঐতিহাসিক আলোকসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব, যাঁদের আলোয় আলোকিত হয় পরবর্তী প্রজন্মের পর প্রজন্ম। আমরা ‘কালিমাটি অনলাইন’এর সদস্যরা, এই বিরল প্রতিভাবান ক্রিকেটশিল্পীকে জানাই আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিবাদন। শচীন রমেশ তেন্ডুলকার, তোমাকে জানাই আমাদের শ্রদ্ধা এবং সেলাম।

‘কালিমাটি অনলাইন’এর পাঠক-পাঠিকাদের কাছে আমাদের একটি নিবেদন আছে। প্রসঙ্গটি ছবি সম্পর্কিত। আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, এর আগে যখন ‘কবিতার কালিমাটি’ ও ‘কালিমাটির ঝুরোগল্প’ স্বতন্ত্র ভাবে প্রকাশিত হতো, তখন কয়েকটি কবিতা ও কয়েকটি ঝুরোগল্পের পর শিল্পীদের অঙ্কনচিত্র ও আলোকচিত্র প্রকাশ করা হতো। পাঠক-পাঠিকারা তখন সেইসব ছবিগুলি সম্পর্কে তাঁদের ভালো লাগা বা নিজস্ব অভিমত প্রকাশ করতেন। এবং সেইসব অভিমত পড়ে আমরা নিশ্চিত হতাম, ছবিগুলি তাঁদের কাছে কতটা আদৃত হচ্ছে। কিন্তু ‘কালিমাটি অনলাইন’এ ছবির জন্য আলাদা বিভাগ ‘ছবিঘর’ আছে। অথচ সেইসব ছবি সম্পর্কে খুব কম অভিমতই পাওয়া যায়। পাঠক-পাঠিকাদের কাছে আমাদের বিনীত অনুরোধ, আপনারা যেভাবে প্রকাশিত লেখাগুলি সম্পর্কে আপনাদের অভিমত জানিয়ে থাকেন, সেভাবেই প্রকাশিত প্রতিটি ছবি সম্পর্কেও অভিমত জানান। বলা বাহুল্য, আমরা যে ছবিগুলি প্রকাশ করি, সেই ছবিগুলিতে অন্তর্লীন হয়ে থাকে কোনো কবিতা বা গল্প, অথবা কোনো কবিতা বা গল্পের অনুষঙ্গ ও উপাদান। আর তাই পাঠক-পাঠিকাদের কাছে ‘ছবিঘর’এ প্রকাশিত ছবিগুলির প্রতি আমরা দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

প্রসঙ্গত ‘কালিমাটি অনলাইন’এর আর একটি বিভাগ ‘অণুরঙ্গ’ সম্পর্কেও আপনাদের কাছে একটি নিবেদন আছে। আপনারা অবহিত আছেন যে, এই বিভাগে অণুরঙ্গ অর্থাৎ অণু বা ছোট নাটক প্রকাশ করা হয়। সেইসঙ্গে এটাও আপনারা জানেন যে, সাহিত্য ক্ষেত্রে কবি, গল্পকার, ঔপন্যাসিক, সমালোচক, প্রাবন্ধিক অনেকে আছেন, কিন্তু নাটকলেখক বা নাট্যকার সেই তুলনায় খুবই কম। বিশেষত এইসব নাট্যকারদের সন্ধান আমাদের ঠিকঠাক জানাও থাকে না। আর তাই আপনাদের কাছে অনুরোধ, আপনাদের মধ্যে যাঁরা নাটক রচনা করেন, তাঁরা আমাদের সঙ্গে অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন। আমরা আশা করি, আপনাদের সহযোগিতায় ‘অণুরঙ্গ’ বিভাগটি আরও সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে।

এছাড়াও আপনাদের জানাই, আপনারা কবিতা, ঝুরোগল্প, কথনবিশ্ব’র জন্য প্রবন্ধ বা নিবন্ধ ইত্যাদি যে লেখাই পাঠাবেন, অনুগ্রহ করে বাংলা ‘অভ্র’ ফন্টের ‘বৃন্দা’তে কম্পোজ করে পাঠাবেন। অন্য কোনো বাংলা ফন্টে কম্পোজ করে পাঠালে আমরা অসুবিধার সম্মুখীন হব।

আমাদের সঙ্গে যোগাযোগের ই-মেল ঠিকানা : kalimationline100@gmail.com / kajalsen1952@gmail.com

প্রয়োজনে দূরভাষে যোগাযোগ করতে পারেন :

0657-2757506 / 09835544675

অথবা সরাসরি ডাকযোগে যোগাযোগ :

Kajal Sen,

Flat 301, Parvati Condominium,

Phase 2, 50 Pramathanagar Main Road,

Pramathanagar, Jamshedpur 831002,

Jharkhand, India